なぜ今、製品カタログに迷いが生じているのか

カタログDX推進の波と、紙カタログの根強い存在感

最近、こんな場面に出くわしたことはありませんか?

「うちもDX化を進めないと」

「もう紙のカタログは古いよね」

そんな声が、社内のあちこちから聞こえてきます。たしかに、デジタル化は企業活動の必須テーマ。

特に製造業においても、カタログのオンライン化・電子化は、急務のように語られることが増えました。けれど、その一方で、現場ではこんな本音も根強くあります。

「やっぱり紙があると安心する」

「お客様との商談で、サッと渡せるのは紙だけ」

そう、紙のカタログには、手に取ることができる「リアルな信頼感」があるのです。単に情報を伝えるだけではなく、製品そのものの重みや、会社の誠実さを感じさせる道具にもなっています。

この「デジタル推進」と「紙文化」のはざまで、多くのマーケターが葛藤しているのではないでしょうか。

デジタル移行が進まない「現場ならでは」の事情

一度、展示会やリアルイベントの現場を思い出してみてください。Wi-Fi環境が不安定だったり、通信制限がかかっていたり。そんな時、タブレットで製品情報を見せようにも、うまくいかないことがありませんか?

また、「その場でサッと渡して、そのまま相手の手元に残せる」

この物理的なやり取りが、商談の場では思いのほか大きな意味を持ちます。

WEBカタログは便利。でも、スマホの画面を一緒に覗き込むより、紙のカタログを開きながら説明する方が、相手の心に残ることも多い。現場ならではの事情が、単純なデジタル化を難しくしているのです。

マーケターが直面するジレンマとは?

マーケターとしては、もちろん分かっています。カタログDXによるコスト削減、更新のしやすさ、データ活用の可能性──数字を見れば、どう考えてもデジタル移行が正しい。でも、現場の声を聞けば聞くほど、紙を捨てる決断ができない。「どちらも正しい」からこそ、どちらにも踏み切れない。この板挟み感。きっと、皆さんも一度は味わったことがあるはずです。

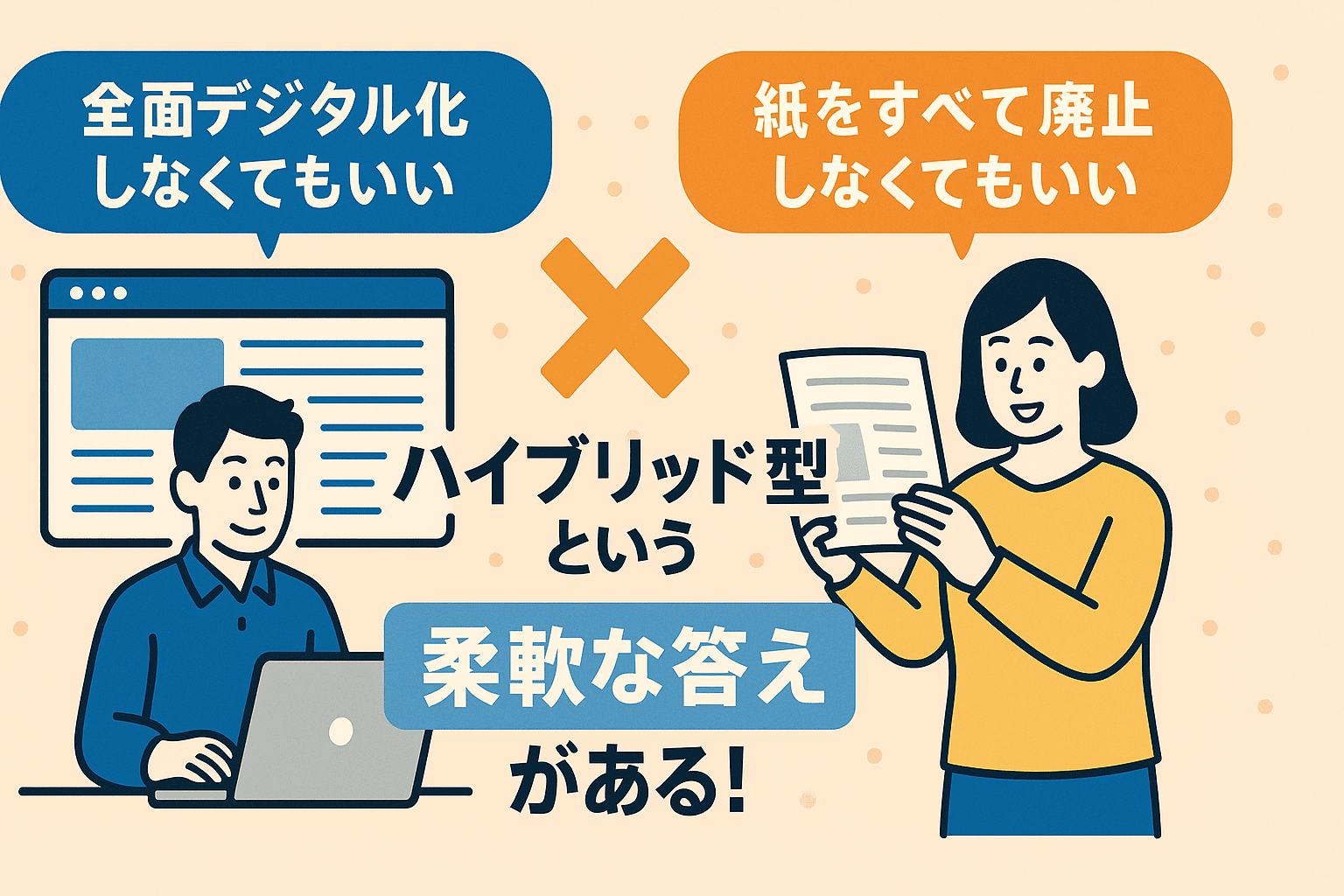

そんな時に必要なのは、「白か黒か」ではない、第3の選択肢を持つこと。

つまり、ハイブリッド化という考え方です。

印刷とデジタル、それぞれの「強み」と「弱み」

印刷カタログのメリット・デメリット

印刷カタログの最大の魅力は、やはり「手に取れるリアルさ」でしょう。紙の質感、色の鮮やかさ、厚み。それらすべてが、製品そのものの価値を引き立てます。

特に、

• 高額商品(工業用機器、特殊部品など)

• 長期検討が必要なBtoB商材では、紙のカタログが持つブランディング効果は絶大です。

一方で、課題もあります。

• 更新にコストと時間がかかる

• 小ロット印刷だと単価が高い

• 保管・在庫管理の手間が発生する

つまり、「作ったら最後、すぐには変えられない」というリスクを常に抱えることになります。

WEBカタログのメリット・デメリット

WEBカタログは、その真逆をいく存在です。

• 内容の差し替えが即座にできる

• 印刷・配送コストがかからない

• ダウンロード数などの効果測定ができる

特に、製品サイクルが早い業界や、多品種展開をしている企業には強力な武器になります。しかし、こちらにも注意点があります。

• 「見てもらえないリスク」が常にある

• デバイス操作に慣れていない層にはハードルが高い

• 競合他社との差別化が難しくなる場合もある

便利だけど、必ずしも顧客の記憶に残るとは限らない――それがWEBカタログのもろさでもあります。

「一方を捨てる」だけではない選択肢

ここまで見てきたように、印刷とデジタル、それぞれに明確な強みと弱みがあります。だからこそ、どちらか一方を完全に捨てる必要はないのです。

むしろ、

• シーンによって

• 顧客属性によって

• 製品特性によって

最適な組み合わせ方を探る。それこそが、今マーケターに求められている視点ではないでしょうか。

ハイブリッド化を成功させるための判断基準

自社の製品特性から考える

ハイブリッド化(カタログDX)を進めるにあたって、まず考えたいのは自社の製品特性です。たとえば、

• 高額で、購入までに長い検討期間を要する製品

• 技術的なスペック説明が重要な製品

こういった製品では、やはり紙カタログが強い力を発揮します。

一方、

• 頻繁に仕様変更がある

• 製品バリエーションが多い

• 価格が比較的低単価

こんなケースでは、WEBカタログのフレキシビリティが生きてきます。「うちは紙向きだ」「デジタル化した方がいい」と短絡的に決めつけるのではなく、製品ごとに最適解を探ることが重要です。

顧客ターゲットから逆算する

もう一つ、大切な視点があります。それは、「誰に届けるのか?」というターゲット設定です。たとえば、ターゲットが

• 保守的な大企業のベテラン層( ITリテラシーがあまり高くない業界の人たち)

であれば、紙カタログは非常に有効です。

逆に、

• 若い技術者層(デジタルネイティブなスタートアップ企業など)

がターゲットなら、WEBカタログの方がむしろ歓迎されるでしょう。ターゲット像によって、どのタッチポイントを重視するかが変わる。これを意識しないと、せっかくのハイブリッド戦略もチグハグになりかねません。

運用体制・リソースから現実的に考える

最後に見落としがちなのが、運用リソースの問題です。

理想を言えば、

• 紙カタログも定期的に刷新したい

• WEBカタログもタイムリーに更新したい

そう思いますよね。

でも、実際には限られた人手と予算の中で運用するしかない現場も多いはず。「どちらも完璧にやろう」と無理をすると、かえって全体が中途半端になるリスクもあります。

だからこそ、

• 紙は年に1回だけ刷新する

• デジタルは細かな情報更新を重視する

など、役割分担を明確にすることがカギになります。すべてを完璧に。ではなく、「現実的にできることを、最大限活かす」。そんな発想の転換が、ハイブリッド成功への近道です。

それでも迷うなら、こう考えてみよう

「まず小さく試す」という発想

どちらにもメリットとデメリットがある。現場の事情も分かる。経営層の期待も分かる。だからこそ、踏み切れない。そんな時は、「全部を一気に変えようとしない」という選択肢を思い出してほしいのです。

たとえば、

• まずは1つの製品群だけ、WEBカタログ化してみる

• 紙カタログも、試験的に小ロットでリニューアルする

そんな「小さなテスト」なら、現場負担もリスクも最小限に抑えられます。やってみて、うまくいかなかったら、やり方を変えればいい。うまくいけば、それをモデルケースに広げればいい。「試してみること自体が、成功への第一歩」そう考えると、気持ちも少し軽くなりませんか?

「正解は1つではない」と割り切る勇気

そもそも、カタログ施策に絶対的な正解なんてありません。ターゲットによって、製品ジャンルによって、企業のブランド方針によって、「最適解」は無数に分岐していきます。そして、時代も、顧客も、常に変わり続けます。

つまり──

今ベストだと思った選択肢が、5年後も正解である保証なんて、どこにもないのです。

だからこそ、

・完璧な答えを探し続けるより

・いまベターな道を選び、

・そこから柔軟に修正していく

そんなしなやかな思考こそが、これからのマーケターには求められているのかもしれませんね。

まとめ:カタログの未来は、選び方で決まる

最後に、もう一度だけ。「カタログをやめるか、続けるか」そんな二項対立に縛られる必要はありません。今の自社にとって、最もフィットする形は何か?それを問い続けることこそが、未来を切り開く鍵です。

もし迷ったら、

- 全面デジタル化しなくてもいい

- 紙をすべて廃止しなくてもいい

- ハイブリッド型という「柔軟な答え」がある

そう思い出してください。未来は「選び方」で決まります。そして、その選び方に絶対の正解なんてない。いまここから、小さな一歩を踏み出す勇気。それだけで、きっと大きな違いを生み出せるはずです。

うちのカタログ、どうすればいいんだろう?

もし今、「うちのカタログ、どうすればいいんだろう」そんなモヤモヤを少しでも感じたなら、ぜひセザックスにご相談ください。

私たちは、印刷とデジタル、両方の世界を知るパートナーとして、カタログDX を全力でサポートします。