マニュアルが誰にも読まれなかった経験はありませんか?

「これさえあれば、現場は迷わないはずだ」

そう信じて作った業務マニュアル。それなのに・・・現場から返ってきたのは、「読んでない」「分かりづらい」という、まさかの反応だった――。

こんな虚しさ、じつは多くの業務改善担当者が味わっています。

業務マニュアルは、単なる「手順書」ではありません。

それは、組織の血となり肉となり、未来の成長を支える“インフラ”です。ところが現実には、作成者の思いと現場の感覚に微妙なズレが生じやすく、そこにジレンマが生まれがちです。

この記事では、「読まれる」「使われる」業務マニュアルを作るために欠かせない、リアルな“つまずきポイント”と、その乗り越え方をまとめました。80年の実績を持つセザックスのノウハウも交えながら、読み終えたとき、「まず何から始めればいいか」がクリアになる内容をお届けします。 小さな視点の変化が、大きな成果を呼び込む。

その第一歩を、ここからご一緒しましょう。

そもそも「業務マニュアル作り」でつまずく原因とは?

マニュアルを作る――そのシンプルな行為に、なぜこれほど苦しさが伴うのでしょうか。

理由は、「マニュアル作成」という作業が、見えない矛盾を内包しているからです。

目的と読者を曖昧にしがちな罠

最初に立ちはだかる壁は、「誰のために、何のために」という軸がぼやけることです。

たとえば、マネージャーは「標準化」が目的かもしれません。

一方、現場は「すぐに業務を回したい」というスピード感を求めています。

このズレを認識せずに進めると、マニュアルはどこか“宙に浮いた存在”になってしまうのです。

「読む人は、どんなシーンで困るだろう?」

「この説明で、本当に動けるだろうか?」

そんな問いかけを、つねに自分自身に向け続ける必要があります。

とはいえ、実務に追われる中では、目的も読者像もつい後回しにしてしまいがちですよね。

これが、多くの担当者が最初に陥る“罠”です。

「完璧主義」と「現場の負担感」のジレンマ

もう一つ厄介なのが、「完璧なマニュアルを作らなければ」という無言のプレッシャーです。

一言一句漏れなく、どんなケースにも対応できるように――。

そうして情報を盛りすぎた結果、ページ数は膨大になり、現場では「読む気が失せる」マニュアルができあがってしまう…。

作成者としては、ただ良いものを届けたいだけなのに、現場からは「重すぎる」と受け止められる。

このギャップが、担当者を深く悩ませるのです。

完璧なマニュアル=良いマニュアルではない

この視点を持つことが、実は最初の突破口になります。

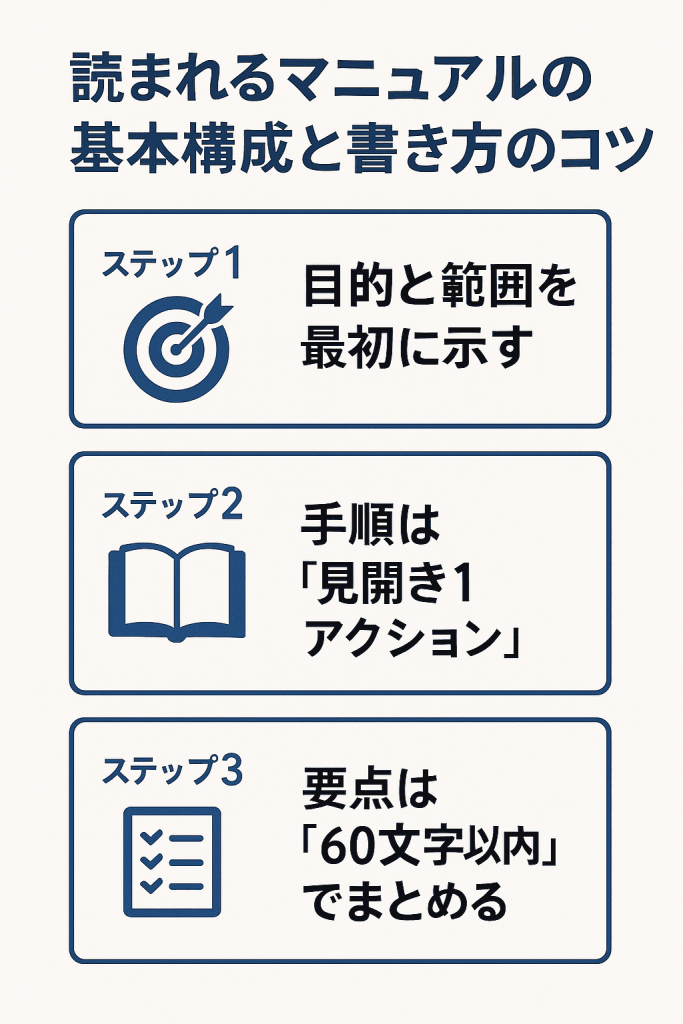

読まれるマニュアルの基本構成と書き方のコツ

「ちゃんと書いたのに、なぜか読まれない」

それは、構成と書き方にちょっとした落とし穴が潜んでいるからかもしれません。

じつは、業務マニュアルには“読まれやすい型”があります。

それは「目的→手順→要点」という、シンプルだけど実践的な流れです。

ひとつずつ、具体的に見ていきましょう。

ステップ1|目的と範囲を最初に示す

まず大切なのは、「このマニュアルは何を達成するためのものか」を冒頭でクリアに伝えることです。

たとえば、

本マニュアルは、新規受注処理業務の標準化と効率化を目的としています。対象範囲は営業部門・受注チーム全員です。

こう書かれていれば、読む側は「あ、自分に関係あるな」とスッと受け取れます。

逆に、目的も対象者も曖昧なままだと、

「これは私が読むべきもの? それとも誰か他の部署向け?」

と、最初の一歩でつまずいてしまうのです。

読む前から迷わせない。

これが、読まれるマニュアル作りの第一歩です。

ステップ2|手順は「見開き1アクション」

次に気をつけたいのは、「1ページに詰め込みすぎない」ことです。

1画面(あるいは見開き1ページ)につき、説明するアクションは1つ。

これを意識するだけで、マニュアルの“体感難易度”はぐっと下がります。

たとえば、

- 顧客情報の登録

- 受注データの入力

- 出荷手配の依頼

というように、アクションごとにページを区切るイメージです。

さらに、操作画面のスクリーンショットを添えると、直感的に理解できるようになります。

「読んで理解する」という負荷を減らし、「見て動ける」状態を目指しましょう。

ステップ3|要点は「60文字以内」でまとめる

説明文そのものも、できるだけコンパクトに。

ひとつの操作に対して、要点を60文字以内でまとめることを意識してください。

なぜ60文字なのか?

それは、スマホ画面でも無理なく読めるボリュームだからです。

たとえば、

「新規顧客登録画面に遷移し、必須項目を入力後、[保存]ボタンを押下してください。」

このくらいなら、パッと目を通して即アクションに移れます。

逆に、

「まずシステム管理画面にログインし、上部メニューから“顧客管理”タブを開き、そこで新規登録ボタンを押して、新しい顧客情報を…」

のように長くなると、一読するだけで疲れてしまう。

現場で使われないマニュアルの典型パターンです。

「短く、具体的に」

ここを貫くと、読む人のストレスがぐっと減る。

つまり、自然と“使われるマニュアル”になっていくのです。

“あるある”を活かす!現場に刺さる言葉遣いと事例挿入法

どれだけ丁寧に作り込んだマニュアルでも、読む人の心に響かなければ意味がありません。

では、どうすれば現場に「読んでみよう」と思わせることができるのでしょうか。

答えは、“リアルな共感”を呼び起こすこと。

少し肩の力を抜いた言葉遣いや、実際にありそうな事例を盛り込むことが、意外なほど大きな効果を発揮します。

「こんな場面ありませんか?」の問いかけ効果

たとえば、こんな書き出しを想像してみてください。

「急いで出荷作業をしていたら、伝票番号を記入し忘れてしまったこと、ありませんか?」

この一文だけで、現場経験のある人は「ああ、あるある」と無意識にうなずきます。

そして、「もしかしたら自分にも関係ある内容かも」と、自然と読み進めてもらえるのです。

ポイントは、偉そうに教えるのではなく、そっと寄り添うこと。

読む側に「怒られる感」「試される感」を与えない語り口が、マニュアルへの心理的ハードルを大きく下げます。

実務シーン写真や図解の挿入ポイント

文章だけで伝えようとすると、どうしても伝達ミスが起こりがちです。

そこで有効なのが、「現場のリアル」を切り取った写真や図解です。

たとえば、

- 実際のシステム画面キャプチャ

- 作業フローを矢印で示した簡易図

- 現場で起こりがちなミスシーンの再現写真

こうしたビジュアル要素を適度に差し込むことで、「百聞は一見にしかず」を体現できます。

ただし、挿しすぎると情報過多になってしまうため注意。

- 1ステップに1枚

- 本当に重要な場面だけ

このルールを守ると、見やすさと伝わりやすさが両立できます。

じつは、セザックスではこの「図解・ビジュアル挿入設計」も得意としています。

単にデザインするのではなく、「どこにどんな図を入れるべきか」という構成段階から支援できるのが強みです。

情報整理に疲れたときの「葛藤」と立て直し術

マニュアル作りに全力投球していると、ある瞬間にふと、こんな感覚に襲われることがあります。

「もう、何をどう整理したらいいか分からない…」

情報が多すぎて、優先順位も付けられなくなってしまう。

そんなとき、自分を責めないでください。

それはあなたの力不足ではなく、マニュアル作りが本来もっている“難しさ”なのです。

ここからは、整理に疲れたときの立て直し術をご紹介します。

情報は盛りすぎると逆に使われない

がんばって詰め込んだ情報が、実は読む人を遠ざけてしまう――。

これはマニュアル制作で非常に起こりやすい逆説です。

完璧を目指すあまり、「これも必要かも」「あれも書かないと」と情報を積み上げ続けた結果、

- ページ数が増えすぎる

- 必要な情報が埋もれる

- 読み手が途中で離脱する

こんな負の連鎖に陥ることも少なくありません。

いったん深呼吸して、思い出してほしいのです。

マニュアルのゴールは「すべてを書く」ことではなく、必要な行動にスムーズにつなげることだと。

「何を削るか?」の判断基準3つ

じゃあ、どうやって取捨選択すればいいのか?

セザックスでは、次の3つの基準で情報を整理しています。

- 「読まなくてもできること」は削る

― 手順に直結しない雑学・背景情報は潔くカット。 - 「間違いやすいポイント」は必ず残す

― つまずきやすい箇所だけは厚めにサポート。 - 「流れを止める情報」は後回し

― 詳細な仕様説明などは巻末付録や別資料へ。

この整理ルールに従うと、不思議なほどスッキリします。

情報を「追加する」ことばかり考えるのではなく、「引き算する勇気」も大事にしてほしいと思います。

編集を楽にするワークシート活用法

情報の棚卸しに役立つのが、マニュアル設計用ワークシートです。

たとえば、

- 手順の流れを書き出す

- 必要性の高い順に並べ替える

- 削れる情報に赤線を引く

この3ステップだけでも、驚くほど頭が整理されます。

このワークシートを作成することで、後半の作業効率を飛躍的に高めています。

自分たちだけで整理が難しいと感じたら、ぜひ当社にご相談下さい!

デジタル×印刷で差をつける!ハイブリッドマニュアルの勘所

ここ数年で、「マニュアル=紙」という常識は大きく変わりました。

いま現場では、デジタルと印刷のハイブリッド型が主流になりつつあります。

とはいえ、何でもかんでもデジタル化すればいいわけではありません。

それぞれに得意分野があるからこそ、賢い棲み分けが必要です。

オンラインマニュアルと紙の棲み分け

デジタルマニュアルの最大の強みは、更新性と即時性です。

業務内容が頻繁に変わる部署や、リモートワーク中心のチームにはぴったり。

たとえば、

- システム操作手順

- 最新ルールの速報版

などは、Webマニュアルやクラウド共有が適しています。

一方、紙のマニュアルにも独自の強みがあります。

- 電源不要でいつでも参照できる

- 長時間閲覧でも疲れにくい

- 「資料として渡す」「現場に常備する」といった運用に強い

つまり、

「常に変わる情報=デジタル」

「変わりにくい基本情報=紙」

この使い分けが、現場のストレスを最小化してくれるのです。

QRコード&動画リンクで「動くマニュアル」

さらに最近は、紙マニュアルにQRコードを組み込み、動画と連携するスタイルも注目されています。

たとえば、

「印刷されたマニュアルのQRをスマホで読み取り、実演動画を見る」

といった運用です。

こうすることで、

- 紙の安心感

- デジタルのわかりやすさ

両方を同時に得られます。

実際、セザックスが制作したハイブリッドマニュアルでは、動画リンク付きマニュアルの採用率が年々増えています。

導入後は、「作業ミスが減った」「新人教育が早く終わった」という声が多く、ROI(投資対効果)にも直結しています。

セザックスが得意とする制作フロー紹介

ここで少しだけ、私たちセザックスの制作プロセスをご紹介します。

- 現場ヒアリング(作業実態の把握)

- フロー整理(タスク分解+可視化)

- 最適メディア設計(紙・Web・動画の組み合わせ設計)

- コンテンツ制作(ライティング・撮影・編集)

- 運用サポート(改訂支援・バージョン管理)

単なる「原稿作成」ではなく、どうすれば現場で本当に機能するかを起点に設計しているのが特徴です。

もし「デジタル化に踏み切るべきか迷っている」なら、一度プロの視点で棚卸ししてみると道が開けるかもしれません。

マニュアルのプロが語る「依頼するならここに注目」ポイント

いざマニュアル制作を依頼しようと考えたとき、何を基準に選べばいいのでしょうか?

ここでは、セザックスの現場経験から「これは見逃さないでほしい」と思うポイントを正直にお伝えします。

納期管理・改訂対応体制の確認ポイント

マニュアル制作には、予想以上に改訂対応が求められます。

初版納品後、半年以内に業務フローが変わり、「すぐ改訂できるか?」が問われるケースも少なくありません。

ここで大事なのが、

- 初期設計から改訂を想定して作っているか?

- 修正依頼から何営業日で反映できる体制か?

という視点です。

セザックスでは、改訂スピードを意識したデータ設計(テンプレ分離・再編集しやすい構成)を基本にしています。

作りっぱなしで終わらない体制こそ、選ぶべきポイントです。

品質保証と現場ヒアリングの深さ

もうひとつ、忘れがちだけど重要なのが「どれだけ現場に入り込んでくれるか」です。

- 机上の空論ではなく、実務の流れを汲み取って設計できるか?

- 実際に作業をしている人たちの声を拾えているか?

現場ヒアリングにかける労力こそ、マニュアル品質に直結します。

セザックスでは、しっかりと現場ヒアリングを行い、

「作るため」ではなく「現場で生かすため」に設計しています。

そこが、単なるアウトソーサーとパートナー企業の違いだと思っています。

費用感とROIを見える化する提案力

最後に、コスト面も当然無視できません。

ただし、「安ければいい」というわけでもないのがマニュアルの世界。

- 納品後の活用度

- ミス削減による間接コスト削減

- 教育工数短縮による効果

こうした“見えにくい成果”を数値化して説明できるか?

そこが、良い制作パートナーを見抜く鍵です。

セザックスでは、コストだけでなくROI(投資対効果)も意識したご提案をしています。

少しでも、選ぶ側の皆さんが“安心して前向きに”決断できるように。

このまま放置すると起こる“もったいない未来”

マニュアルづくりは、ついつい「後回し」にされがちな業務のひとつです。

日々の忙しさに押されて、「とりあえず今あるもので回していこう」と思ってしまう…。

ですが、それを放置すると、意外なほど大きな“損失”につながることもあるのです。

トラブル・品質事故の増加リスク

マニュアルが古いままだと、現場ではどうなるでしょうか。

- 誤った手順が定着する

- 新人教育に時間がかかる

- トラブル発生時に「誰も正解を知らない」

そんな状況が日常になり、知らないうちに品質事故やクレームのリスクが高まってしまいます。

じつは、業務改善の失敗事例を分析すると、「マニュアル更新不足」が根本原因になっているケースは少なくありません。

つまり、マニュアル整備はリスクヘッジの第一歩でもあるのです。

「せっかくの投資が埋もれる」ジレンマ

もうひとつ悲しい未来は、

せっかく時間も予算もかけたのに、その成果が埋もれてしまうこと。

新しいシステムを導入しても、プロジェクトを立ち上げても、

「運用ルールが伝わらない」だけで定着せず、宝の持ち腐れになってしまうのです。

これ、ほんとうにもったいないですよね。

だからこそ、

仕組みを作ったら、同時に“伝えるインフラ”も作る。

これが、組織を本当に前進させるために欠かせない視点だと思うのです。

今すぐ動き出すための“最初の一歩”

ここまで読んでくださったあなたなら、きっともう気づいているはずです。

「いつかやろう」ではなく、「今だからこそ、動く価値がある」と。

でも、いきなりすべて完璧にしようとしなくていいのです。

大事なのは、小さな一歩を踏み出すこと。

業務マニュアルづくりは、たしかに地味な作業かもしれません。

華やかなプロジェクトのように目立つことも少ないでしょう。

でも。

ここを丁寧に整えることこそ、現場を守り、組織を強くし、未来への土台を作ることにつながります。

「たしかに、ちょっと意識を変えてみようかな。」

そう感じてもらえたなら、この記事を書いた意味は十分です。

あなたの一歩が、チームに、そして会社に、静かに大きな力を与えていきます。

セザックスは、その一歩を全力でサポートします。