「思ったより反応がない…」その違和感、放置していませんか?

展示会の準備って、本当に大変ですよね。

小間の設営や説明パネル、営業資料にノベルティ…そして忘れてはいけないのがチラシ。

「とりあえず用意しておこう」となりがちなこの一枚、でも、本当は最も“成果を左右する武器”になる存在です。

ただ、その反面——

「デザインも整ってるし情報も入れた。なのに手に取られない」

「営業から“何枚配れたかもよく分からない”って言われた」

こんな声、販促やマーケティングを担当されている方からよく聞きます。

見た目は悪くない。自社の強みもしっかり入ってる。

それでも、「印象に残らない」「行動につながらない」チラシになってしまうのは、いったいなぜなのでしょうか?

なぜ展示会チラシは“手に取られない”のか?

「展示会あるある」——誰も見てくれないチラシ

じつは、チラシが配られていないわけではないんです。

「目の前にはあるけど、スルーされている」という状態がとても多い。

テーブルに山積みにされたチラシ、配布員の手元でずっと残る束…どれもよくある光景です。

これ、決して珍しい失敗ではありません。

私たちセザックスがご支援してきた案件でも、「作ったのに配れなかった」という後悔を伺うことがあります。

そして多くの場合、「原因がよく分からないまま次の展示会へ」となってしまう。

ここで一度、立ち止まって考えてみたいのです。

「目立つ」だけでは、手は伸びない

目を引くデザインにした。カラーも派手めにした。

「なんとなく興味をひきそう」と思って作ったのに、全然反応がない。

それって、“興味を引く”と“伝わる”の違いを見落としているかもしれません。

人の目に留まるのと、内容が届いて“手に取ってみよう”と思わせるのは、まったく別のフェーズなんです。

たとえば、通路の反対側から見て「ん?」と気になったとしても、近づいて内容をチラ見した瞬間に「なんかよく分からないな」と判断されてしまえば、次の瞬間にはスルーされてしまう。

つまり、チラシには一瞬で「これは自分に関係ある」と思わせる設計が求められます。

この段階を飛ばしてしまうと、どれだけ凝ったデザインでも成果にはつながらないのです。

「社内ではウケた」が落とし穴に?

もうひとつよくあるのが、“社内での評価”が高かったチラシが、展示会では空振りに終わるパターン。

デザインレビューで「かっこいい!」「まとまってるね」と褒められていても、肝心の展示会では“誰の目にも留まらない”という現実があります。

なぜか?

それは、展示会という環境があまりにも特殊だからです。

・視線が定まらないほど情報が多い

・立ち止まらず歩きながら判断している

・同じような業者が並んでいる

このなかで、“ちょうどいい情報量”や“読む負担の軽さ”がシビアに求められます。

つまり、「社内ウケ」より「現場対応力」のあるチラシこそが、成果を生むんです。

「これでいいのか?」と悩んだことがあるなら

「チラシって、どこまでこだわればいいのか分からない」

「そもそも、どんな形が正解か分からない」

そう思ったことがあるなら、もうそれだけで次に進む価値があります。

なぜなら、展示会で“反応の取れるチラシ”には、明確なロジックと設計思想があるからです。

ここから先は、そんな“成果につながるチラシ”のつくり方について、

印刷と販促のプロの目線から、一つひとつ解説していきます。

展示会チラシに必要なのは、“3秒で伝わる”設計力

人はまず“見る”より“感じる”

展示会の通路を歩いている人は、チラシを読もうとしているわけではありません。

むしろ、目を合わせる暇もなく、1〜2秒で情報を「感じて」、興味が湧けば立ち止まる。

そう、「読む前に判断される」んです。

このときに大切なのは、「ぱっと見」でどれだけ“自分ごと”に見えるか。

たとえば、自動車関連の展示会で「業務効率化ツール」と書かれていても、ふわっとしていてスルーされてしまう。

でも「製造現場の図面ミス、1日でゼロにした方法」とあれば、立ち止まってもらえるかもしれません。

目を引くのは、派手な色よりも“自分に関係がありそう”な空気感なのです。

「誰に・何を」──タイトルとキャッチで、すべてが決まる

見出しやキャッチコピーの設計は、チラシの命と言っても過言ではありません。

ここがブレていると、配る側がいくらがんばっても反応が取れないんです。

じゃあ、どうすれば伝わるのか?

それは、「誰に・何を」一発で示すことです。

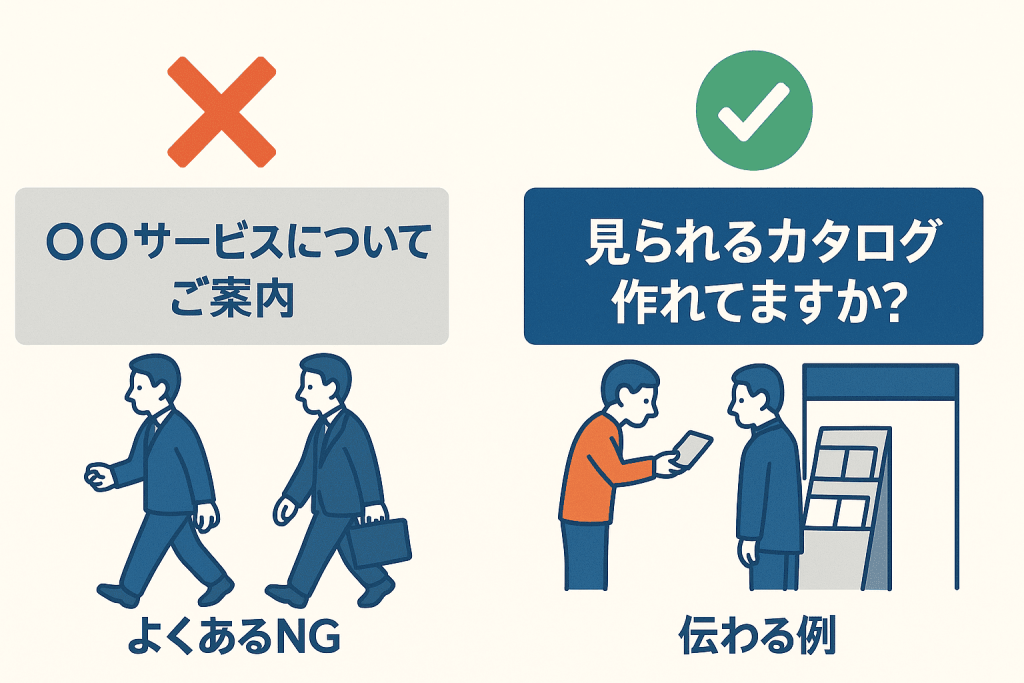

例:

❌ よくあるNG:「セザックスのご紹介」

⭕ 伝わる例:「展示会で“足を止めさせる”チラシ、つくれていますか?」

後者は読者に語りかけ、ドキッとさせる設計になっています。

つまり、チラシは情報を“伝える”のではなく、読者の思考を“動かす”装置として考えるべきなのです。

視線の流れと「余白」が印象を左右する

「見やすくしてください」って、よく言われませんか?

でもこの「見やすさ」って、じつは視線の流れと余白の設計でほぼ決まります。

たとえば、全体が文字で埋め尽くされていると、読む前に疲れてしまいますよね。

反対に、適度な余白と見出しのバランスが取れていれば、情報を自分のペースで拾える。

この安心感が、手に取るきっかけになるのです。

見せたい情報をギュッと詰めることだけが正解ではありません。

“引き算”の設計こそ、プロの腕の見せどころなんです。

“伝えたい”を“伝わる”に変える、構成の考え方

チラシには“ストーリー”が必要です

「伝えたい情報を全部載せました!」

…この言葉、展示会チラシでは少し危険信号かもしれません。

なぜなら、情報を並べただけでは“読み進められない”からです。

チラシにも、ストーリー=読み手の体験の流れが必要です。

たとえば、

- 「あるある」で共感を引く

- 「でも大丈夫」と安心感を伝える

- 「こんな選択肢がありますよ」と提案する

この流れがあるだけで、読む人の気持ちは“ついてくる”のです。

興味→納得→行動の3ステップで組み立てる

販促や広告の世界でよく言われる「AIDMA」や「PASONA」。

理論はさまざまですが、展示会チラシにおいてはもっとシンプルに、

「興味 → 納得 → 行動」の3ステップを意識すれば充分です。

- 興味:タイトル・冒頭の数行で「自分ごと」にする

- 納得:課題と解決策を噛み砕いて説明

- 行動:最後に、具体的なアクション(QRコードや相談導線)を設置

特に重要なのは、「納得」の部分。

ここで無理に売り込みをせず、共感ベースでの説明ができると、次の行動へスムーズにつながります。

見せる順番で「読みやすさ」は激変する

内容が同じでも、見せる順番ひとつで“読みやすさ”はまるで変わってきます。

たとえば、

・左上に「強み」を持ってくる

・中央に「証拠(実績)」を置く

・右下に「行動導線(CTA)」を設置する

これだけで、読者の目線が自然に流れるようになり、読後の行動率も高まります。

「読んでいて疲れない」——これが、展示会という慌ただしい環境ではとても重要なのです。

【現場視点】展示会だからこそ意識すべきこと

手渡し/台置き/通路設置…配布シーンで変わる「勝ち筋」

展示会のチラシは、「どう渡すか」で設計が変わります。

それぞれのシーンに合わせた“戦い方”があるんです。

たとえば手渡し型。営業が声がけをしながら渡すなら、アイキャッチよりも「一言説明できる中身」のほうが大事です。

「この一枚で、現場の負担を3割減らせます」──そんな一言が言える構成になっているかどうか。

一方で、ブース内のテーブルや棚に“置いておく”タイプのチラシなら、見た目のインパクトも重要。

視覚的に“気になる形”になっていること、そして手に取る動機を一瞬で与えることが勝負になります。

さらに、通路に立てて設置する場合など、距離のある配布では、

文字よりも色・余白・キャッチの「第一印象」が大きく影響します。

「どの配布スタイルを想定しているか?」で、設計の方向性はまったく変わってくるのです。

読み手は“立ち止まらない”ことを前提に考える

展示会の来場者は、基本的に急ぎ足かつ情報過多です。

つまり、「じっくり読む前提」でチラシを設計してしまうと、まず手に取ってもらえません。

たとえば、「まず1ページ目に会社の理念、そのあとに事業内容、最後に製品紹介」……

このような“カタログ型”の流れは、展示会では読まれない構成になってしまいます。

ポイントは、「読んでいない前提で、伝えるべき情報をどこまで伝えられるか?」

つまり、“見ているようで見ていない人”のために設計することが重要です。

「立ち止まって読む」のではなく、“歩きながらでも気づける設計”にしておく。

それが、現場で効くチラシの条件です。

よくある“詰め込みすぎ”をどう避けるか

「せっかく作るんだから、全部入れたい」

「この機会に、サービス全部まとめて紹介しよう」

…その気持ち、すごく分かります。

でも、この“詰め込み欲”が、じつは反応を落とす原因になることも少なくありません。

読者の頭の中は、「これは私に関係あるか?」でいっぱいです。

だからこそ、チラシは“全部を伝える”よりも、“今知ってほしい一点に集中させる”ことが大切です。

これは、社内の調整ともぶつかるポイント。

「全部入れてって言われたから」といって素直に従うと、現場では「何も伝わらない一枚」になってしまう。

だからこそ、販促担当の方が意図を持って“削る”勇気を持つことが、成功への近道なのです。

印刷会社だから語れる、“仕上がり”で損しない工夫

「画面でOK」でも、現物で失敗する理由

PDFでチェックして「これで大丈夫」と思っても、印刷された瞬間に違和感を覚える。

そんな経験はありませんか?

これは、画面と紙の間にある“ギャップ”が原因です。

・色味が沈んで見える

・思ったより小さくて文字が読みづらい

・紙が薄くて安っぽく見える

このような“仕上がりの落とし穴”は、実物でしか見えない領域です。

だからこそ、印刷のプロが最終チェックに入ることで、「画面上ではOK」だったミスを未然に防ぐことができます。

紙質・サイズ・加工で“印象”は劇的に変わる

展示会の現場では、ちょっとした違いが「信頼感」に直結します。

たとえば、

- マットPP加工をかけたことで「しっかり感」が出た

- 少し厚めの紙を使って「長く保管されやすくなった」

- スクエア型にしただけで、目に留まる確率が上がった

こうした“素材や加工の一工夫”が、競合との差別化にもつながります。

そして何より、「きちんと作ってる会社だな」という印象につながるのです。

価格だけで印刷会社を選ぶと、この部分で知らず知らずのうちに損をしているかもしれません。

営業現場で配るための“実用設計”とは?

展示会のあと、チラシは営業の手に渡ります。

そのとき、「営業が使いやすいかどうか」も、設計段階で考えておくと効果的です。

・三つ折りにしても情報がつぶれないレイアウト

・名刺やメモを一緒に挟めるスペース

・PDFで送っても読みやすい構成

こうした“ちょっとした工夫”が、商談の現場での活用率を大きく左右するんです。

セザックスでは、実際の現場を知る印刷スタッフやディレクターが、

「渡す人」と「読む人」両方の視点を想定して、設計の段階からアドバイスを行っています。

成果につなげるために、最後に確認したい3つの視点

このチラシ、読み終えたあと“何をしてほしい”?

チラシの目的は、「伝えること」ではなく「動いてもらうこと」です。

つまり、読み終わった人にどんな行動を取ってほしいかを、明確に設計する必要があります。

・資料ダウンロード?

・展示品の問い合わせ?

・ブースでの商談予約?

・後日のオンライン面談依頼?

これらが具体的にイメージできるチラシは、配布された後も“効いて”くれます。

一方で、ゴールが曖昧なチラシは、その場限りの「読んで終わり」になってしまう。

だからこそ、「読み終わった人が、次に何をすべきか?」が一目で分かる設計が大切です。

社内チェックで抜けがちな“落とし穴”

じつは、展示会チラシの“ミス”の多くは社内の確認プロセスで生まれてしまうことも。

・誰かが「これも入れて」と言って、要素が膨らみすぎた

・デザインレビューで「インパクト弱い」と言われ、むりやり派手にした

・複数人の意見が混ざり、焦点がぼやけてしまった

結果として、“どこにでもあるけど、誰の心にも残らない”チラシが出来上がってしまう。

これは、社内で丁寧に作っている企業ほど起きやすいジレンマでもあります。

だからこそ大切なのは、「社内で正解を出そうとしすぎない」こと。

展示会という“現場”を基準に判断する視点を持つだけで、成果に近づく可能性がぐっと高まります。

プロに任せる判断基準とは?

「全部自分たちで作れるし、コストも抑えたい」——当然のことです。

ただ、“成果を出すための設計”まで見通してつくれるか?となると話は別です。

✔ チラシの目的が曖昧なまま進んでいる

✔ 社内で何度も修正を重ねて、方向性がぶれてきた

✔ 展示会後の“成果”に結びつかないことが多い

こうした状態なら、一度プロに相談するのも一つの手です。

外部の視点で、「何を軸にすべきか」「どこを削ぎ落とすべきか」が整理されるだけで、

迷いがなくなり、スムーズに進められるようになることも多いのです。

相談できるパートナーがいれば、チラシはもっと強くなる

展示会チラシは、単なる制作物ではありません。

それは、「現場で成果を出すための販促戦略の一部」だと、私たちは考えています。

セザックスでは、印刷のプロとしてだけでなく、

「展示会で成果を出すための仕組みづくり」そのものをサポートしています。

✔ 手に取ってもらえる設計

✔ 話しかけやすくなる見せ方

✔ 配った後に行動してもらうための導線設計

そして、「この展示会で、何を成果とするか?」という軸作りからご一緒できるのが、私たちの強みです。

もちろん、すべてを任せる必要はありません。

“相談できる右腕”として、必要な部分だけ伴走する。

そんな関係性で、ご一緒できたら嬉しく思います。

さいごに|まずは、成果につながった事例を見てみませんか?

展示会チラシは、“作るだけ”では終わりません。

配る相手がいて、現場があって、成果につながって初めて、意味のある一枚になる。 もし、「これから展示会の準備を始める」「もっと反応の取れるチラシを作りたい」とお考えなら、

ぜひ一度、これまでの成功事例をご覧ください。